ふたつの治療法を

採り入れます

当院では、より効果を実感できる診療を行っていくため、主にふたつの治療法を採り入れています。

- 認知行動療法

- 森田療法

それぞれケースによって有効とされる治療法です。どのような考えに基づいたものなのかを知りたいという方は、ぜひこちらをご覧ください。

当院では、より効果を実感できる診療を行っていくため、主にふたつの治療法を採り入れています。

それぞれケースによって有効とされる治療法です。どのような考えに基づいたものなのかを知りたいという方は、ぜひこちらをご覧ください。

認知行動療法は、うつ病や不安障害に有効な心理療法といわれています。現在の問題点を一つずつ明らかにしたうえで、症状を引き起こしている考え方や行動をできるだけ避けて、問題の解決をめざしていきます。

認知行動療法では、起こった出来事の捉え方を知り、どのような行動が気分を決めるのかを考えていきます。一時的な感情に振り回されないようにトレーニングを繰り返し、現在のお悩みとなっている症状の改善をめざします。

出来事に対して考えたことは認知と呼ばれ、ネガティブに捉えがちだった認知をポジティブ、もしくは現実的に変化できる状態をめざします。カウンセリングでは患者さんの「考え方のクセ」を見つけ出し、妥当性や有用性を一緒に考えていきます。

患者さんのこれまでの考えを否定するものではなく、ご自身が今よりもっと楽に出来事に対して向き合える考え方を新たに加えるトレーニングです。

出来事に対して起こした行動を見つめ、別の行動に置き換えることで気分の悪化を防げるかどうかを検討します。カウンセリングでは問題解決のために患者さんが行ってきた「対処行動」を知り、別の視点から行動していけるかどうかを一緒に考えていきます。新たな対処行動を実践した結果、ご自身や周囲にどのような変化や影響が生じたかをチェックし、あらゆる場面で柔軟な行動の実現をめざしたトレーニングです。

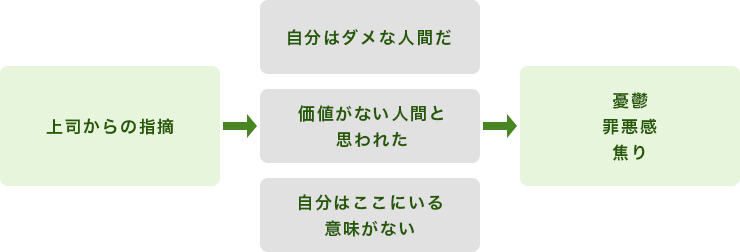

ある会社で働くAさんは上司から「1か月後に開かれる、◯◯プロジェクトに関する重大な会議の資料作りを頼む」とお願いされました。そして3週間が経ち、上司から「資料ができているか?」と確認されました。Aさんが「まだできていません」と伝えると、上司は眉間にシワを寄せながら「まだできていないのか?困ったな」といい、その場を去りました。

その時に上司が発した言葉や表情が忘れられず、「自分は仕事ができないダメな人間だ」「上司から使えない人間だと思われてしまった」「自分は今後仕事をもらえないかも」など、Aさんは自分自身を責めるようになってしまいました。

気分の落ち込みも止まらなくなり、その日はなんとか仕事を終えたものの、翌日は頭痛や腹痛、吐き気などがあるためAさんは会社を欠勤してしまいました。

これに対して、次のようなアプローチをしていきます。

この例では仕事が終わっていないという指摘に対して、Aさんは過剰な責任を感じてしまい、自分自身を追い込むネガティブな思考を繰り返すようになってしまいました。

自分を責めるのではなく、「上司に指摘されたから自分はダメ人間という証拠にならない」「指摘されたが会議まではあと1週間あるので、今から資料を作ろう」「相談が来た段階で上司に相談して資料を提出する期限を決めておこう」など、考え方を変えてみます。すると、別の行動を起こせるようになり、気分の落ち込みを少しでも防げたかもしれません。

自分を責める思考を繰り返した結果として体調不良に陥り、翌日は仕事に取り組めなくなってしまいました。

憂うつな気持ちを抱え込まないためには、行動を変えていくことが大切です。一時的な休憩で気分転換を図ったり、すぐに資料の作成に取り掛かったりなど、新たな行動が問題解決につながる可能性もあります。それによって、一度は嫌悪感を示した上司も、Aさんの態度を見直して褒めてくれるかもしれません。

日常生活で抱え込みがちな問題や気分の落ち込みなどは、目の前の問題を本人がどのように捉え(認知)、どのように行動していくのか(行動)によって結果が変わります。つまり認知行動療法は、新たな考え方や行動の幅を広げて活用するきっかけを作るトレーニングなのです。

患者さんにより治療の進め方は異なりますが、主に以下の内容に沿った治療を行っております。

森田療法とは、精神科医の森田正馬(1874~1938)によって提唱された心理療法です。森田は神経衰弱と診断され、「心臓が悪い」と思い込んで服薬を続け、自暴自棄に陥っていた過去がありました。日常生活にさまざまな支障をきたすなか、「もう死んでもかまわない」という思いで試験勉強に打ち込んでいたところ、苦しかった症状がなくなっていたことに気づきました。気持ちを試験勉強に向けて集中した結果、症状に悩まされなくなったという経験が、森田療法を発想させたというエピソードがあります。

神経症を森田神経質と捉え、治療のターゲットに設定します。当てはまる性格は内向性や心配性、完璧主義や理想主義な場合。疾患なら、不安障害やパニック障害、強迫性障害や全般性不安障害がある場合は、治療の対象になります。

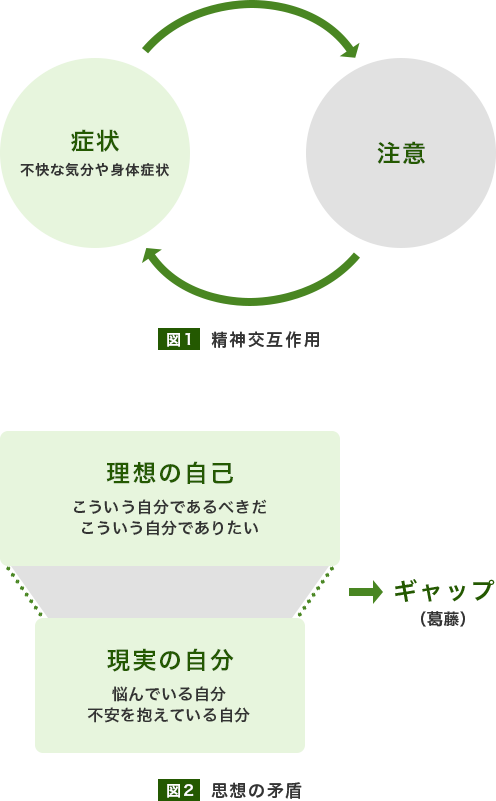

診察では、図1の精神交互作用や図2の思想の矛盾をもとに、患者さんに「とらわれの権利」があるかを判断します。

精神交互作用とは、引き起こされている症状が気になると、さらにその症状のことしか考えられない状態になることです。一方で思想の矛盾とは、理想の自己を掲げた際に現実の自分との間にギャップが生じ、その差を埋められずに悩んでいる状態を表しています。

森田神経質に当てはまると診断した場合、森田療法を取り入れるかどうかについて検討します。森田療法で考えるべき点は、神経症が病気ではなく、症状を取り除くために誤った考え方や行動を引き起こしているという事実です。

不安や症状に対して、患者さんはそればかりに意識が集中してしまいがちです。しかし、考え方や行動が原因で、さらに悪化する恐れがあります。森田療法では「不安や症状に対する態度」とどのように向き合うかを考え、適した方法を一緒に考えていくことが治療の目的です。

例えば人間関係に悩みがある時、その不安の裏には仲良くしたいという欲求がある事実を伝え、欲求を満たすために心の中で何が起こるかを理解できるようにサポートしていきます。

従来の森田療法は入院して行うものでしたが、現在では患者さんの日常生活に合わせて外来として治療を行う場合がほとんどです。

森田療法を受診される場合は、今のお悩みや不安なこと、日常生活の支障になっている出来事や考え方などを一つずつお伺いいたします。そのうえで森田療法の仕組みをわかりやすくご説明し、不安や症状に対する態度の改善をめざします。

治療のペースには個人差がありますが、トレーニングを繰り返していくと気分に左右されにくくなり、自分の欲求を満たすために必要な行動を適切に判断できるようになるのです。「今後の自分の人生をどのように生きるか」という視点も治療では大切にし、自己理解や自分らしい生活の実現を見つけるヒントを、森田療法から得る機会にしていただければと当院は考えております。

無理をしないありのままの自分を受け入れ、より良い人生の実現をめざした考え方や行動と向き合えるように、当院の医師やスタッフが患者さん一人ひとりをサポートしてまいります。